facebook連載短編小説1

ペガサスの舞い降りるテラス

原作 湾田船

昔のキャンプ仲間なら良く知っている話だが‥‥‥。甘やかし過

「誕生日にペガサスを買ってほしい。」

困った私は、コロラド州で牧場を経営する友達に国際電話をした(

「ハ~イ、トーマス?ハウドヨドー。ウッジューギブミーアペガサ

そして娘に報告した。

「お父さんの友達のトーマスがアメリカで牧場をしていて、ちょう

娘の答えはもちろん3年後のペガサス。それからというもの、娘

「誕生日にペガサスを買ってほしい。」

困った私は、コロラド州で牧場を経営する友達に国際電話をした(

「ハ~イ、トーマス?ハウドヨドー。ウッジューギブミーアペガサ

そして娘に報告した。

「お父さんの友達のトーマスがアメリカで牧場をしていて、ちょう

娘の答えはもちろん3年後のペガサス。それからというもの、娘

《コロラドからの手紙》

1年が過ぎた。ある日娘が泣きながら帰ってきた。新しくできた友達に

「そんなものいない、おまえは嘘つきだ。」

と言われたらしい。

「お父さん、本当はいるよね。」

泣きじゃくりながら同意を求める無邪気な天使に、私は同意した。

「お父さんが嘘をついたことがあるか?ペガサスはいる!サンダー

牧場主の名前は微妙に変わっていたが、娘は泣き止んだ。しばら

「友達に自慢するのはやめなさい。友達だってペガサスがほしくな

納得した娘はそれ以上友達に自慢するのをやめた。でもその代わり

「そんなものいない、おまえは嘘つきだ。」

と言われたらしい。

「お父さん、本当はいるよね。」

泣きじゃくりながら同意を求める無邪気な天使に、私は同意した。

「お父さんが嘘をついたことがあるか?ペガサスはいる!サンダー

牧場主の名前は微妙に変わっていたが、娘は泣き止んだ。しばら

「友達に自慢するのはやめなさい。友達だってペガサスがほしくな

納得した娘はそれ以上友達に自慢するのをやめた。でもその代わり

《ペガサスのためのバルコニー》

あの人とは担任の先生。「先生あのね、教室のみんなに

ありがたいことに、その先生は娘の夢を壊さなかった。

「すごいわねえ、岡山に到着したら先生も乗せてね。でも、どこで

その年、我家は新築。娘への償いの意味も込めて、表の道から見

「いいかい、ここから空に飛び立つんだ。でも危ないからペガサ

その夜、白い子馬のペガサスに乗って空に舞い上がる夢を見た娘

当時のダイイチ電機にナショナルの「ジョウバ」を買いに行った

「やっぱり本物の馬がいい。」

そういえば、あのロデオボーイはどこへ行ったのだろうか?

結局月に一度、娘は乗馬教室に通うことになった。教官は厳しか

「お嬢ちゃんはどうしてお馬に乗りたいの?」

「私が4年生になったら、お父さんが買ってくれたペガサスが届く

教官は返す言葉もなかったらしい。

ありがたいことに、その先生は娘の夢を壊さなかった。

「すごいわねえ、岡山に到着したら先生も乗せてね。でも、どこで

その年、我家は新築。娘への償いの意味も込めて、表の道から見

「いいかい、ここから空に飛び立つんだ。でも危ないからペガサ

その夜、白い子馬のペガサスに乗って空に舞い上がる夢を見た娘

当時のダイイチ電機にナショナルの「ジョウバ」を買いに行った

「やっぱり本物の馬がいい。」

そういえば、あのロデオボーイはどこへ行ったのだろうか?

結局月に一度、娘は乗馬教室に通うことになった。教官は厳しか

「お嬢ちゃんはどうしてお馬に乗りたいの?」

「私が4年生になったら、お父さんが買ってくれたペガサスが届く

教官は返す言葉もなかったらしい。

さて、その年の秋、父は3度目の苦境に立たされる。娘の描いたペガ

《私の家族》

その絵は、まだ柔らかなままの小さな褐色の翼を乾かしながら丸

これらは一枚ずつ幅2メートルほどの陶板に焼き付けられ、兵庫

除幕式。兵庫県副知事、教育関係者、地元の小学校の楽団など、

「この絵は何の絵ですか?」

青ざめて見守る家族の前で、娘は答えた。

「今度うちにやって来ることになったペガサスです。」

「へーっ、凄いねえ、どこから?」

「アメリカです。」

沸き起こる拍手と微笑ましい笑い。ここでも教育者たちは寛容だ

《私の家族》

その絵は、まだ柔らかなままの小さな褐色の翼を乾かしながら丸

これらは一枚ずつ幅2メートルほどの陶板に焼き付けられ、兵庫

除幕式。兵庫県副知事、教育関係者、地元の小学校の楽団など、

「この絵は何の絵ですか?」

青ざめて見守る家族の前で、娘は答えた。

「今度うちにやって来ることになったペガサスです。」

「へーっ、凄いねえ、どこから?」

「アメリカです。」

沸き起こる拍手と微笑ましい笑い。ここでも教育者たちは寛容だ

乗馬教室でこの月の終わりに、娘はギャロップと方向転換を覚え

《キキのほうき》

ハリウッド映画「E.T.」に対して面白い解釈がある。この映

岡山市東区西大寺の五福通りのロケが話題を呼んだ「魔女の宅急

さて、娘が魔女のほうきを棄てるときがやってきた。父の嘘に気

小学4年にもなればサンタさえ信じなくなるというのに、娘はペ

「ペガサスの到着、とうとう来年の私の誕生日だよね、名前考えとかないとね

「また絵を描いたよ。今度は大人のペガサスだよ。」

茶目っ気たっぷりに私をからかっている娘だが、怒ったりすねた

《約束の日》

従姉妹の誕生、祖父との別離、季節ごとのキャンプ‥‥いろんな

《キキのほうき》

ハリウッド映画「E.T.」に対して面白い解釈がある。この映

岡山市東区西大寺の五福通りのロケが話題を呼んだ「魔女の宅急

さて、娘が魔女のほうきを棄てるときがやってきた。父の嘘に気

小学4年にもなればサンタさえ信じなくなるというのに、娘はペ

「ペガサスの到着、とうとう来年の私の誕生日だよね、名前考えとかないとね

「また絵を描いたよ。今度は大人のペガサスだよ。」

茶目っ気たっぷりに私をからかっている娘だが、怒ったりすねた

《約束の日》

従姉妹の誕生、祖父との別離、季節ごとのキャンプ‥‥いろんな

上品な家なら洋食のバイキングかもしれないが、あいにく我家の

「翼の代わりにひげの生えたペガサスよ。」

思わぬ変化球にそれでも娘は大喜び。猫は「ペガサス・ルル」と名

ルルは私とは気が合わず犬猿の仲になったが、もう一匹のリリと

思わぬ変化球にそれでも娘は大喜び。猫は「ペガサス・ルル」と名

ルルは私とは気が合わず犬猿の仲になったが、もう一匹のリリと

幼さの残るボーイッシュな声は、父の経営する放送制作スタジオでも重宝され、何度もCMのナレーションを担当、父が作ろうとしていた映画の予告編では視覚障害者用の副音声を見事にこなした。

高校3年になってか

惜しくも合格は叶わなかったが岡山大学のAO入試で大学に提出した絵には、ペガサス・ルルを

惜しくも合格は叶わなかったが岡山大学のAO入試で大学に提出した絵には、ペガサス・ルルを

その春、私は高校のPTAの会長として娘の

「卒業生の皆さん、保護者の皆さん、未来はどこにあるかご存知で

真剣に考える保護者の前で、私はポカンとする卒業生を指差して言

「今日ご卒業されるあなたたち、あなたたち自身が未来そのものな

ひとつだけ、未だに不思議なことがある。大学に行った娘の留守

「そんなはずはありません。だって、私も夫もその場にいて、除幕

これ以上言うと娘の手柄に傷が付く。しかたなく山陽自動車道を

「卒業生の皆さん、保護者の皆さん、未来はどこにあるかご存知で

真剣に考える保護者の前で、私はポカンとする卒業生を指差して言

「今日ご卒業されるあなたたち、あなたたち自身が未来そのものな

ひとつだけ、未だに不思議なことがある。大学に行った娘の留守

「そんなはずはありません。だって、私も夫もその場にいて、除幕

これ以上言うと娘の手柄に傷が付く。しかたなく山陽自動車道を

「もういいじゃないか。大学を卒業し、今まさに社会に飛び立とう

完

完

ペガサステラス

画家のナンシーとシアトル美術館「SAM」にて

スミコ・グレッグファミリーと

ベルビュー公園

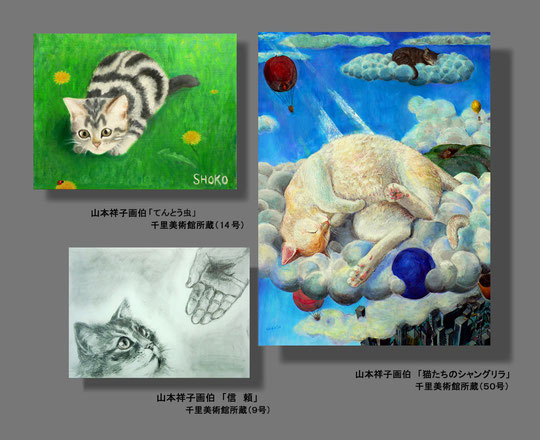

2013年秋、元気に動き回っていたルルでしたが、急にパタンと横に倒れて帰らぬ猫となりました。享年16歳は猫の世界では長寿です。次の日、九州から娘も駆けつけ、ささやかなお別れをしました。我家(通称千里美術館)には今でも、一番広い壁の真ん中にルルの50号の絵「猫たちのシャングリラ」が飾られています。

2014年春、娘は岡山に帰り小学校の臨時教師として働き始めました。九州のアパートからの引越しは困難を極めました。なぜならその荷物のほとんどは8枚の巨大な猫の油絵だったのです。

1枚、大学に保管していただく絵だけはさすがに猫の絵ではなく、娘自らの自画像でした。でもその自画像の口元には、とんでもないものがくっきりと描かれていました。猫のトレードマークとも言うべき、ピンと伸びた6本のひげは、人生の試練を敏感に潜り抜けるための、彼女ならではの触覚なのです。

海の見える放送制作スタジオへようこそ

海の見える放送制作スタジオへようこそ